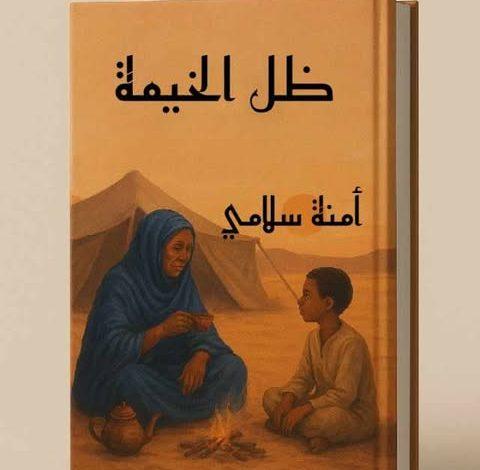

قصة قصيرة “ظلُّ الخيمة” بقلم آمنة سلامي

كانت الخيمة منصوبة على ربوةٍ صغيرة، كأنها عينٌ مفتوحة في قلب الصحراء. من حولها امتدّ الرمل بلا نهاية، يغيّر لونه مع حركة الشمس، ويخفي تحت سكونه تاريخًا أطول من الذاكرة.

عند المغيب، حين يبرد الهواء وتخفّ وطأة النهار، جلست الجدة امباركة قرب الموقد، تلفّ ملحفتها الزرقاء بإحكام، وتراقب الجمر وهو يتوهّج ببطء، كأنه قلبٌ عجوز يرفض أن يخبو.

في تلك الساعة بالذات، كانت الحكايات تولد اقترب سالم، حفيدها، وجلس القرفصاء أمامها.

كان قد عاد حديثًا من المدينة، يحمل في عينيه دهشةً لا تشبه دهشة الصحراء، دهشةً سريعة، قلقة، لا تعرف الصبر.

وضع حقيبته جانبًا، كأنه يضع عالمًا كاملًا على الرمل، وقال: — جدّتي، حدّثيني عن زمنكم… عن الأشياء التي لا نجدها في الكتب.

ابتسمت امباركة، وبدأت تصبّ الشاي من إبريقٍ مرفوع، خيطًا رفيعًا يلمع في الضوء الأخير. قالت: — الكتب يا ولدي تحفظ الكلمات، لكن الصحراء تحفظ الأرواح توقفت قليلًا، ثم بدأت الحكاية.

قالت إن القوافل قديمًا كانت تُولد من الفجر، حين تكون النجوم ما تزال معلّقة في السماء، كعلامات طريق.

الرجال يسيرون على هدى النجمة القطبية، والإبل تحفظ المسار كما تحفظ الأم صوت وليدها.

كانوا يحملون الملح، والجلود، والأهم من ذلك: المخطوطات.

كتبٌ صفراء الأوراق، ثقيلة المعنى، قطعت المسافات لتستقر في مدنٍ تشبه المعجزات، مثل شنقيط، حيث البيوت من حجرٍ وصبر، والمكتبات من حبرٍ وإيمان، ووادان التي كانت تفتح أبوابها للعلماء كما تفتح الصحراء صدرها للمطر النادر.

قالت إن الرجال كانوا إذا تعبوا، أنشدوا الشعر، ليس للترفيه، بل ليقيسوا به المسافة بين القلب والسماء.

وإن المرأة، حين تلوّن ملحفتها، لا تختار اللون عبثًا؛ الأزرق للوقار، والأخضر للأمل، والأصفر لذكرى شمسٍ لا تغيب عن الذاكرة.

سأل سالم، وهو يتأمّل الجمر: — وهل كانت الحياة صعبة؟

أجابت الجدة، وهي تقدّم له الكأس الأولى: — كانت قاسية… لكنها صادقة. الصحراء لا تكذب إن أعطتك، أعطتك بكرم، وإن منعت، علمتك الصبر.

تذكّرت سنوات الترحال، حين كانت الخيمة تُفكّ عند الفجر وتُقام قبل الغروب، وحين كان الغريب يُستقبل بلا سؤال، لأن الضيافة كانت قانونًا أقدم من الخوف. قالت إن الشاي كان يُدار ثلاثًا: الأول مرٌّ كالحياة، الثاني معتدل كالعشرة، والثالث حلو كالذكرى وبين كل كأسٍ وكأس، كانت الحكاية تكبر.

هدأ صوتها قليلًا، ثم أضافت: — التراث ليس ما نرتديه فقط، ولا ما نردّده من أمثال، بل ما نفعله حين نكون وحدنا هو الطريقة التي نصغي بها للريح، ونحترم بها الطريق، ونحفظ بها الودّ.

نظر سالم إلى الأفق، حيث اختفت الشمس تمامًا وبدأ الليل يمدّ عباءته.

شعر بأن الصحراء التي كان يظنها صامتة، بدأت تتكلّم.

فهم فجأة أن ما بحث عنه في المدينة، كان هنا… في ظل الخيمة، في صوت جدّته، وفي كأس شايٍ دافئ.

نهض، وقبّل رأسها، وقال: — سأحمل هذه الحكايات معي.

ابتسمت امباركة، وهي تطفئ الجمر: — لا تحملها فقط، يا ولدي… عشها. فالصحراء لا تحب من يمرّ بها عابرًا.

وفي تلك الليلة، نام سالم وهو يشعر أن الرمال من حوله ليست فراغًا، بل كتابًا مفتوحًا، وأن تراث موريتانيا ما زال حيًّا… يتنفّس، ويحكي، وينتظر من يصغي.